- 화장품

- 치킨

- 맥도날드

- 음식

- 정보통신

- 가족

- 현대카드

'광고논평'이라는 과제를 부여 받고 여러 개의 광고를 보던 중 금연 광고 여러 개를 봤습니다.

금연광고는 대부분이 보기 꺼려지고 건강에 매우 안 좋음을 내세워 흡연자들로 하여금 담배를 못 피게 하는 목적을 가지고 있습니다. 본인이 금연을 시도해봤던 흡연자여서 그런 지는 모르겠지만 이 광고를 포함한 금연광고는 흡연자들에게 진실하게 금연을 하라고 말할 수 있어야 한다고 생각합니다.

매일 똑같은 장례식 화면, 폐가 썩고 있는 화면, 아이가 기침하는 화면, 기형아가 나오는 화면이 적나라하게 나옵니다.

물론 그 의도는 정확하게 흡연자들에게 담배를 피면 필 수록 본인의 건강도 해치고, 2세에게도 영향이 있다라는 메세지를 던지지만 그건 흡연자들이 광고를 주의 깊게 시청을 할 때라고 생각합니다.

본인을 포함한 주변 다수의 흡연자들이나 심지어 비흡연자들도 TV를 보다가 금연광고가 나오면 채널을 돌리거나 화면을 꺼버리고 집중을 하지 않습니다.

이유는 앞에서 말했다시피 너무 적나라하고 징그러운 화면들만 나오고 담배를 한 번에 끊기는 불가능이란 걸 알기 때문에 기분만 나빠질 수 있기 때문입니다.

흡연률이 높고 공익광고이기 때문에 그럴 수 있다고는 생각하고 동의도 하지만 광고라는 매체로 시청자들에게 다가가기 위해서는 시청자들의 관심을 끄는 무언가가 있어야 한다고 생각합니다.

예시로 싱가폴의 한 금연광고는 흡연자들이 흡연구역에서 담배를 피고 있었고 흡연구역의 경계를 관으로 그려놓은 장면이 있었습니다. 아무 말도 써져 있지 않고 관이 그려진 흡연구역에서 흡연자들이 담배만 피고 있었는데 우리나라의 뻔한 금연광고보다 시청자들의 관심을 더 잘 끌었다고 생각합니다.

또한 새로운 금연 공익광고를 만드는 입장이면 과거의 금연광고를 시청하는 대중들의 반응을 잘 살필 줄 알아야 한다고 생각합니다.

예시로 2018년의 한 금연 공익광고인 '담배와의 전쟁'을 말할 수 있는데, 이 공익광고에서는 '매일 159명의 생명을 앗아가는 최악의 질병, 우리는 지금 담배와 전쟁 중입니다'라는 메세지를 던지며 횡단보도에 지나가던 시민들을 마치 총에 맞아 죽은 사람들로 표현했었습니다.

대중들의 반응은 "담배를 피지 말라고 하면서 담배를 왜 만드는가", "금주광고는 왜 만들지 않는가"에 초점을 맞췄습니다.

카피도 전하고 싶은 목적이 뚜렷하게 드러나 있고 영상도 그럭저럭 표현된 것에 비해 대중들의 반응은 광고를 관람하지 않은 것처럼 전혀 다른 얘기를 하고 있습니다.

시청자들의 반응이 이렇게 논지를 어긋나게 되면 그 광고는 뭔가 잘못됐다고 생각합니다.

같은 해 다른 광고인 '차가운 시선'이라는 광고는 좋은 평을 받은 광고 중 하나입니다.

이 광고는 시청자가 1인칭이 되어 얼굴이 없는 몇 개의 마네킹들이 차갑게 시청자를 바라보며 '사람들은 당신을 피하는게 아닙니다, 당신이 피우는 담배를 피하는 것입니다.'라는 메세지를 던지며 사회적 관계에 집중했습니다.

위의 광고에 대한 대중들의 평가는 "새벽에 볼 때 소름끼친다", "담배를 끊을 만큼 무서운 광고인 것 같다"라는 긍정적 반응과 칭찬을 토대로 흡연자들이 반성하는 반응을 보였습니다.

앞서 말했던 광고와 이 광고는 전자는 '건강의 악화'라는, 후자는 '사회적 관계의 악화'라는 위협소구를 사용했음에 공통점이 있지만 공포의 수준이나 공감의 정도, 표현의 방식, 시점의 차이에 따라 대중의 반응이 달라진 것 같습니다.

현재 대한민국의 대부분의 금연 공익광고는 표현 방식이나 공포의 수준이 좋은 평을 받지 못한 전자와 비슷하고 후자와는 거리가 있다고 생각합니다.

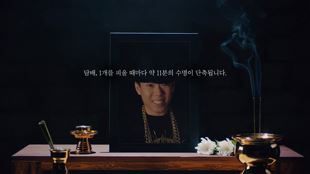

위의 '1개 담배는 11분의 수명을 단축시킨다'의 광고를 보면 유명한 개그맨 양세찬이 나와 도끼와 더 콰이엇, 빈지노라는 힙합 가수들의 '11:11'이라는 곡의 뮤직비디오를 오마주하며 시작됩니다.

젊은 흡연자들이 많아지는 추세이기 때문에 공익광고 시청자의 주 연령층을 바꿔보는 것과 그들에게 익숙한 멜로디로 시청자에게 다가오는 것까지는 아이디어가 참신했던 것 같지만 그 뒤에 똑같이 연기효과를 넣으며 장례식장을 보여주며 마무리됐던 부분은 차라리 없는 것이 더 낫겠다라고 생각될 만큼 개성이 없었던 것 같습니다.